【博览财经分析】这是中国新闻界在沉寂多年后,再一次在金融领域向新闻专业主义的献礼?还是一次有着特定信号意味的重大新闻报道?或者两者兼而有之?

5月1日出版的2017年第17期《财新周刊》,通过其封面文章《穿透安邦魔术》将这三个问题带到了大家面前。(在纸质杂志发行前,文章提前在互联网上发布了。)

随之而来的,就是财新与安邦的“龙虎斗”……

在财新之前,与安邦的深度“接触”中,《南方周末》以“致歉声明”收场,那么,胡舒立为何还在深度关注安邦,并发表《穿透安邦魔术》一文呢?

在业内,胡舒立被视为是一位能够精确把握时机的人。

4月25日,中央政治局连续组织两场重要活动,“金融安全”是重点主题。其中,肯定了证监会前期“打大鳄”的正确性,并确认了这一方向将继续保持。

再往前,保监会主席项俊波“落马”。

……

虽然《财新周刊》的这次报道体现了该杂志以及其灵魂人物长期以来对新闻专业主义的坚定追求和信仰,但不应该仅仅将《财新周刊》的这次报道当成一次普通的新闻调查。

这是一场“意味深长”的交锋。

这家企业不寻常

从多个角度来说,安邦这家企业不寻常。

在中国,被有影响力的媒体连续数年进行深度调查性报道的企业并不多,安邦是一个。也正是因为媒体的这种“不寻常”的关注,安邦的很多“不寻常”之处被外界所知晓。直到现在,许多关于安邦的信息,归根溯源,都来自于这些深度调查性报道。这也成就了安邦与中国重要媒体之间长达数年的“爱恨情仇。

这里所说到的媒体,分别是《南方周末》和《财新周刊》。

它们是国内两家一直强调“新闻专业主义”并认为自己是这方面的领头羊的媒体。

其中,《财新周刊》近年来一直关注着安邦,先后于2014年、2015年和今年发表了三篇关于安邦的专题新闻调查,相关文章的题目分别为《黑马安邦》、《安邦大冒险》、《穿透安邦魔术》。

而《南方周末》则在2015年1月29日以连版长篇报道的形式,发表了《安邦路线》、《安邦关键人》、《安邦蛇吞象》、《股神安邦》四篇调查报道。

形式上,两家媒体的报道好像是在“接力”,但从报道内容上看,两家媒体并没有联手的迹象,某些内容上的近似和重合,恰恰说明相关内容的真实性值得读者重视。而就《财新周刊》而言,其连续数年的报道,看似是一种“接力”,但基本的逻辑是媒体因新闻事件的不断发生,而对新闻焦点对象形成的正常“跟踪式”报道。

一切在于安邦自身太有“新闻性”。这些“新闻性”,一类是其自身作为企业的“不寻常”,一类是其在与媒体打交道时所展现的“不寻常”。

就自身的“不寻常”来说。

首先,它是近几年来快速蹿升的金融企业。

《财新周刊》说,“过去三年间,成立于2004年的安邦保险集团(下称安邦)一举成为继中国人寿、平安之后的中国第三大保险集团(以总资产计),更以其凌厉的国内外收购,成为并购界的明星。”而就“资本额”来说,“安邦的资本金在短期内达到令人瞠目结舌的619亿元。这比业内资本额第二名的中国人保集团领先了近200亿元。”

不仅如此,最让人关注安邦的,是它强大的并购能力。

2014年,它大比例增持招商银行、金融街、民生银行,还与生命人寿公开争夺金地集团的控股权;它收购美国纽约的华尔道夫酒店、比利时保险公司FIDEA100%股权、比利时金融德尔塔·劳埃德银行100%股权。

2013年,它用136亿举牌招商银行,35亿增持民生银行。

2011年,面对强有力的竞争对手,它在北京CBD土地招标中,拿下了编号为Z9和Z10两个最大的地块;它用56亿收购成都农商行(后来用3年时间让该行资产规模翻了2倍,达到3000亿。)。

其次,它的成长伴随着多个“第一”。

《南方周末》在其此前的报道中指出,2008年12月24日,中国保监会批准安邦保险,在其37家分公司1300余家机构开展电话销售业务。在当时全国几十家财产保险公司里,安邦是第一家获批“同时在全国所有省份开展电话营销”的企业。当时,包括平安保险、太平洋保险这些保险业的“老大哥”,乃至央企“人保股份”在内的保险公司,都还只能在部分省市进行电话营销。

此外,《南方周末》还称,2011年5月20日,安邦资产管理有限责任公司(下称安邦资管)成立。就在此前不久,2011年4月7日,保监会发布“关于调整《保险资产管理公司管理暂行规定》有关规定的通知”(保监发〔2011〕19号)。规定甫一出台,保监会即在十天后,批复同意筹建安邦资管公司,这也是新规定下第一家批复成立的资管公司。而如果按照旧有条款,成立于2004年9月的安邦,需要等到2012年9月,才有资格设立资管公司。

不仅仅是《南方周末》,在《财新周刊》2015年的相关报道中,有这样的表述:“‘安邦有那种能力,可以推着监管往前走,包括修订法规。’在一两年前,业内即有这样的说法,并称吴小晖和保监会很熟,对各司局长的办公室属于推门就进的关系。”

第三,它有着令人关注的“非富即贵”的背景,公司现任董事长的婚姻情况也引人注目。

《南方周末》和《财新周刊》,都在这方面有详细的报道,且基本上都是“大同小异、老生常谈”的新闻“爆款”。

第四,其股权结构、资本金来源同样引人关注。

在《南方周末》的系列报道中,记者以“超级迷魂阵”为小标题,对安邦的股权结构、资本金来源进行了报道。类似的,在《穿透安邦魔术》,记者同样将视线聚焦为安邦的这两个问题上。

《南方周末》引述被采访的安邦工作人员的话说,“我们的直觉是,股权再分散,实际上还是老板的。”而这里所说的“老板”就是安邦的老板吴小晖。《财新周刊》在《穿透安邦魔术》直接说,“公开数据表明,安邦的股东结构犹如一个迷魂阵。但层层解开安邦股东结构之后,结论也十分清楚:2014年安邦为满足监管要求一举增资499亿元,通过101家公司层层叠叠上溯到86名有相关关系的个人股东,通过循环出资放大资本,明显涉嫌利用自己控制的保险资金虚假注资。”

除上述自身的“不寻常”外,安邦在与媒体打交道时所展现的“不寻常”也使其成为公众关注的“明星”。

《南方周末》在发表上述报道后不久,就刊登了向安邦的“致歉声明”,相关报道在《南方周末》的官网中也消失了。《南方周末》一直是国内“新闻专业主义”的扛旗之人,许多在中国报业史上有开创意义或里程碑意义的报道都由该报完成。因一次报道而向一家企业迅速的致歉,这不仅在《南方周末》自身的历史上,就算是新中国成立以来的国内新闻史上,也是罕见的。

因此,当其发表“致歉声明”时,可以说,国内新闻界、企业界、公关界的眼镜碎了一地——《南方周末》的重磅报道会这么不严谨?这是一家多么“牛×”的公司,竟然能如此迅速的让《南方周末》公开低头!许多类似的疑问和感叹随之发出。但回应这些疑问和感叹的,只是那个仅仅只有一句话的“致歉声明”——一切都没有说,但又让人觉得,已经说了一切。

“想想电影里的007。就要那样!”

标题的这句话,是胡舒立让裁缝为员工做工作服时提出的要求。正是这样一位能提出这种要求的人,她创办并主持着《财新周刊》。

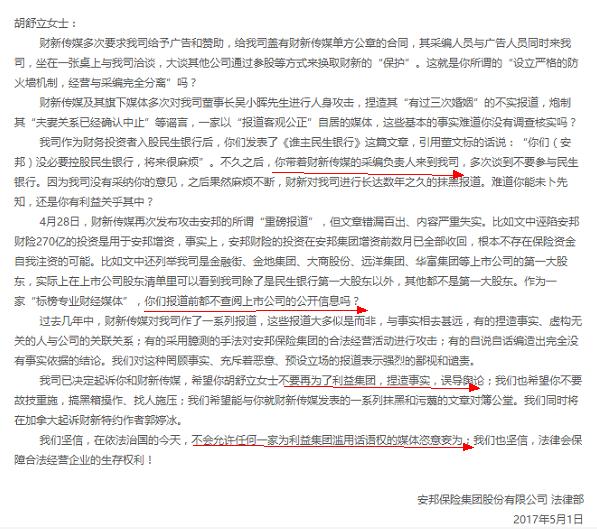

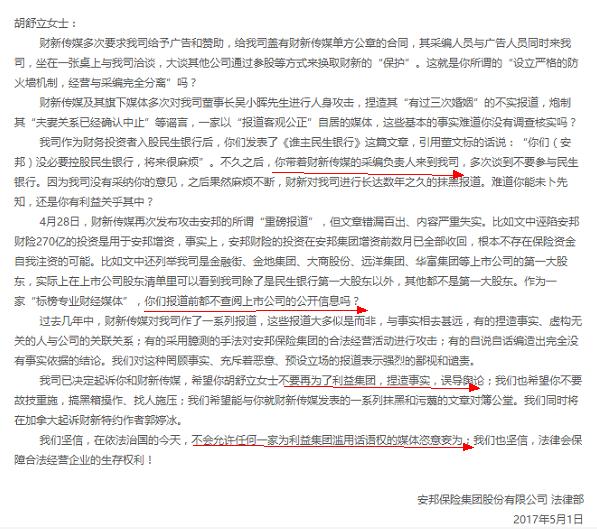

今年4月29日,安邦在其官网上发布声明指出:“财新传媒及其旗下《财新周刊》、财新网等媒体多次对我司董事长吴小晖进行人身攻击,捏造其‘有过三次婚姻’的不实报道,炮制其‘夫妻关系已确认中止’等谣言,同时对我司的合法经营活动进行一系列的抹黑和污蔑,误导舆论、干扰市场,严重侵犯我司权益及吴小晖先生的名誉权。”

事实上,《财新周刊》是在2015年发表的《安邦大冒险》一文中谈到吴小晖的婚姻情况的。不过,有意思的是,包括这些内容在内,《南方周末》的系列报道中都有提及。但《南方周末》后来发表了语焉不详的“致歉”,而《财新周刊》直到两年后发表了《穿透安邦魔术》一文后,才收到了安邦的严正“声明”。这样的对比,不禁让人们再次浮想联翩。

4月30日,财新传媒发布了措辞强烈的“回应”。

那么,财新的胜算如何呢?

这要看它的掌门人——胡舒立。

胡舒立,女, 1982年进入《工人日报》国内部当记者。第一篇有影响力的报道是在1985年,关于河北省华北油田的揭露性报道。而她真正在中国新闻界占据重要地位,是从1998年创办《财经》开始的。

当年4月,联办负责人王波明邀请胡舒立创办《财经》杂志。胡舒立提出了两个条件:一是200万元的预算,二是联办不能干涉采编工作。显然,即便在当下,不是任何一个传媒人可以在资本或领导的面前,提出类似条件的。从这里,可以侧面看出其独特点。

在胡舒立的主持下,《琼民源》、《谁控制了冯明昌?》、《成败陈久霖》、《君安震荡》等一篇篇报道相继问世。最高潮的是《庄家吕梁》、《基金黑幕》和《银广厦》。这几篇深度报道,揭露了中国股市的种种劣迹,推动了高层痛下决心整肃证券市场的违规行为。也因为这些,她被称为是证券界“中国最危险的女人”。后来,出现了这样一个现象,随着《财经》发表的深度报道越来越多,经济领域的监管层有时会主动邀请《财经》的记者或胡舒立本人,一起就某些问题进行讨论,并倾听他们的建议。

2009年《纽约客》以《禁区》为题,发表了一篇人物特色,对象就是胡舒立。这篇文章说到,通过发表一系列揭露式报道,胡舒立能够精确的“感觉到”一个“敏感”的话题何时报道才是“安全的”。有时候,她让记者展开深入的调查,但报道却暂时不发,而是等到合适的时机。例如当年,新华社就一位深圳市市长被调查而发了一条一句话新闻,29分钟后,《财经》的相关深度报道就面世了(面对这种“精确”,有人猜测胡舒立的背后有大人物,但一直没有被证实。)

2009年底,胡舒立离开《财经》,不久后创办《财新》。在《财新》,胡舒立保持了一直以来的新闻操作风格,新闻的质量也一如既往。其间,马云因股权结构一事被胡舒立在文章中公开质疑,前海人寿以及日前刚被列入国际红色通缉令中的郭文贵也是《财新》的报道对象。

此外,《财新》还完成了一些媒体没有完成的报道。比如2016年初对央行行长周小川的长篇独家专访。在此之前,国内没有一家媒体对周小川做过类似深度的访谈。这说明了胡舒立在经济监管层的影响能力。也说明,胡舒立是一位“不寻常”的女人。

不可忽视的一点:不寻常的时间

一家“不寻常”的企业遇到一位“不寻常”的女人——如果仅仅将当下安邦与财新之间的纠葛做如此概括,恐怕有些片面。

如前文所述,胡舒立是一位能够精确把握时机的人。在与安邦的深度“接触”中,《南方周末》以“致歉声明”收场,可谓国内新闻界的“前车之鉴”。那么,胡舒立为何还在深度关注安邦,并发表《穿透安邦魔术》一文呢?

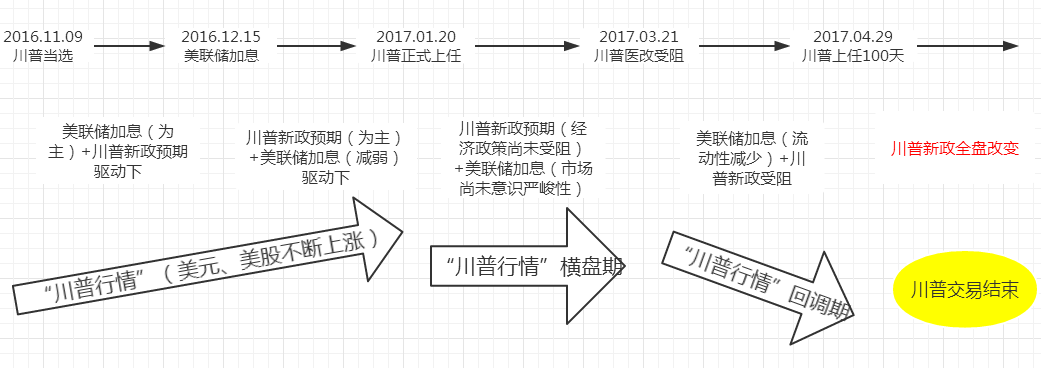

一个背景必须引起重视:4月25日,中央政治局连续组织两场重要活动,“金融安全”是重点主题。其中,肯定了证监会前期“打大鳄”的正确性,并确认了这一方向将继续保持。再往前,保监会主席项俊波“落马”。此外,近来,安邦的并购活动频受打击,达喜屋、美国信保人寿等并购案均未成功。

由此可见,在当下,不应该仅仅将《财新周刊》的这次报道当成一次普通的新闻调查。