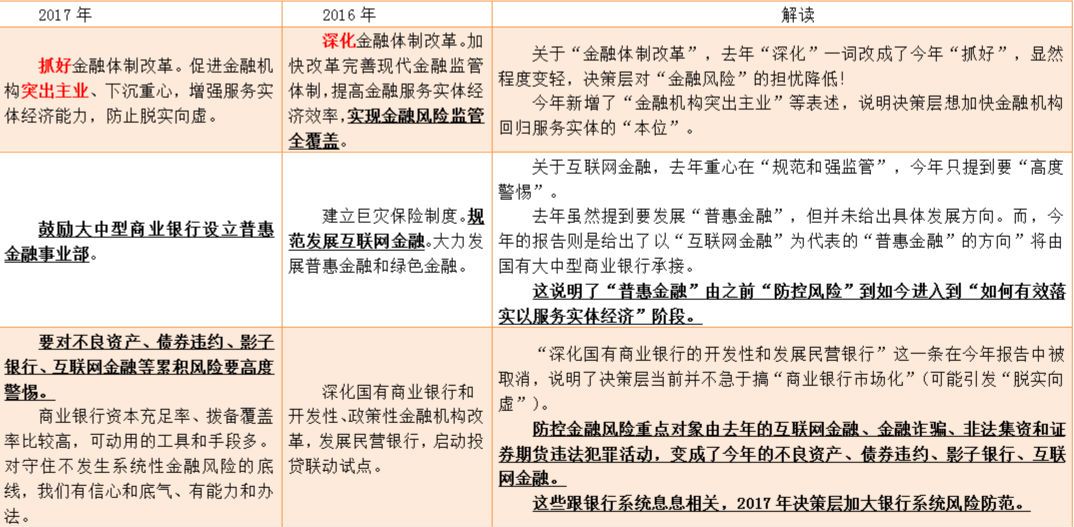

【博览财经研报】本内参此前已指出,以4月25日为分界点,当前金融监管已由“宣战”进入“开战”阶段。进一步来看,这场金融强监管要严控的是哪方面风险呢?未来金融监管将会如何演进?

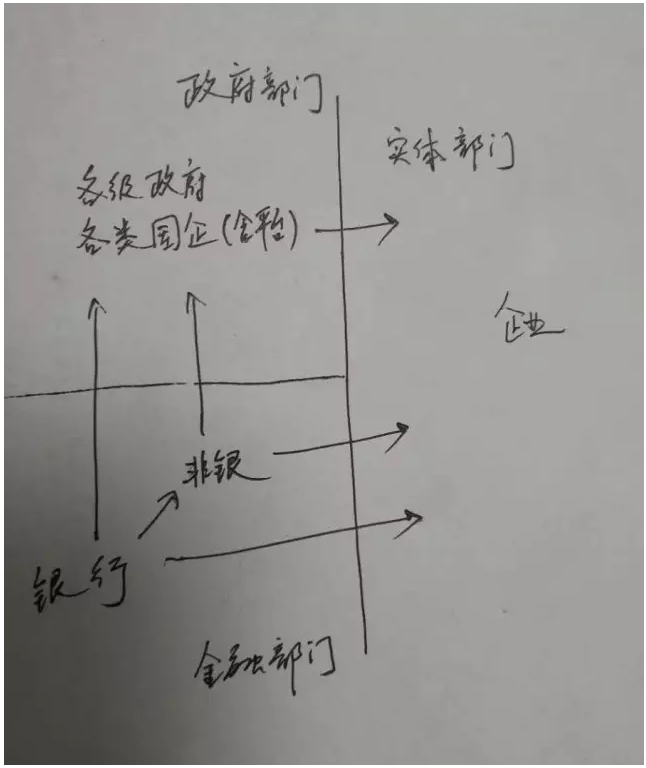

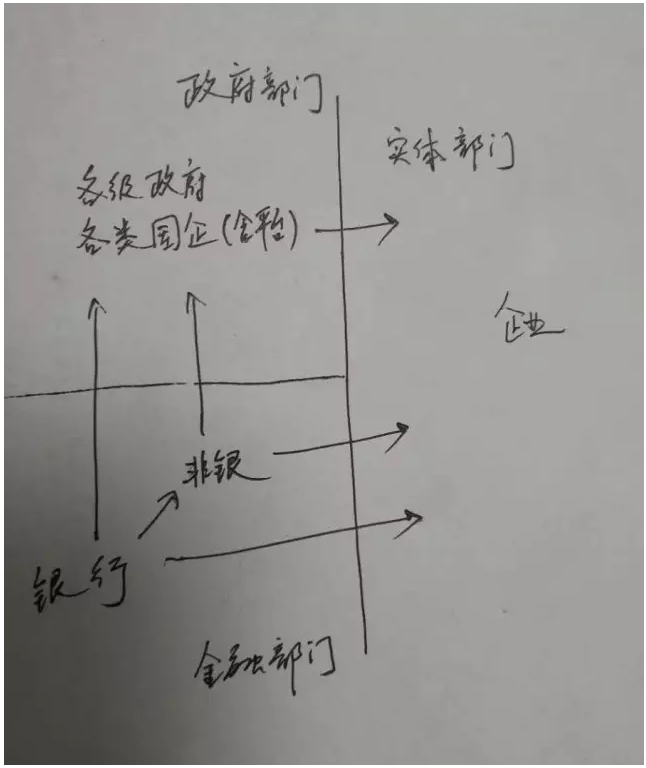

◆在博览研究员看来,金融强监管与去杠杆密不可分,强监管就是在试图降低杠杆风险。而杠杆的本质就是负债,其中金融业杠杆的一大重要指标就是银行业的资本充足率。截止2016年末,我国商业银行的资本充足率是13.28%(大于8%的要求),表面上看起来非常健康,但值得注意的是,由于经济下行银行“惜贷”,出于业绩考核压力还在不得不选择相对“安全”的借款客户——信用中介,从而让简单的杠杆链条变得复杂、模糊。也正是由于政府部门、非银部门作为信用中介的存在,监管当局并不能精确掌握整个银行体系的杠杆水平。

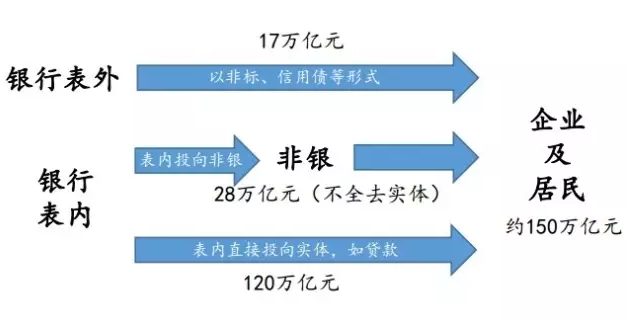

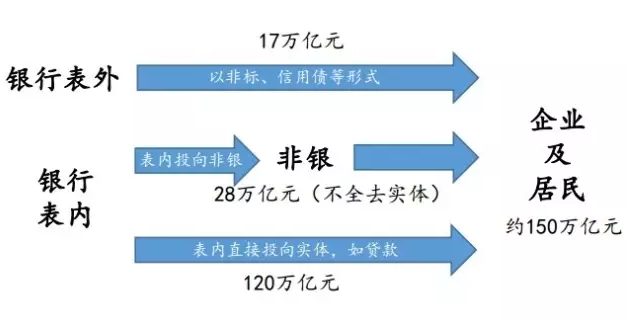

◆据粗略测算,银行体系(表内外)直接或通过非银间接输送给实体的资金,约150万亿元左右。其中表外理财占17万亿,非银28万亿,表内120万亿。显然,表外和非银的未计提资本的杠杆,正是监管当局的心腹大患,是我们此次金融去杠杆的重点。

◆因此,博览研究员认为,银行方面的金融去杠杆:第一步就是是穿透非银等信用中介,查明银行真正承担的企业风险敞口,还原一个真实的资本充足率;第二步就是针对不同情形,通过补提资本,或纠正不当的资产投放项目,把杠杆降下来。

杠杆的本质就是负债,重点关注银行资本充足率

在博览研究员看来,金融强监管与去杠杆密不可分,强监管就是在试图降低杠杆风险。那么杠杆是什么?

◆杠杆就是负债。借入资金,投入经营,可以实现以小(少量资本金)搏大(更大的总资产),因此被形象地称为加杠杆。

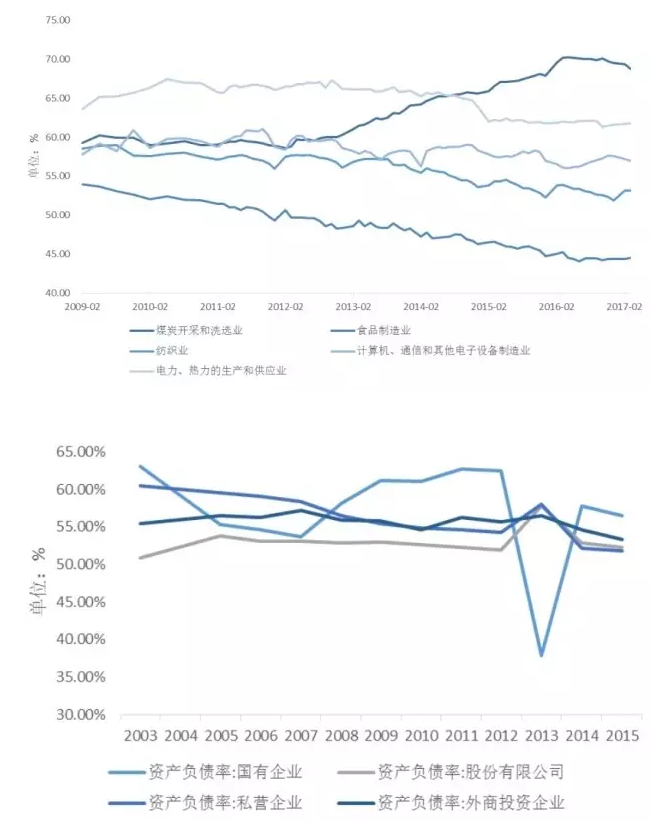

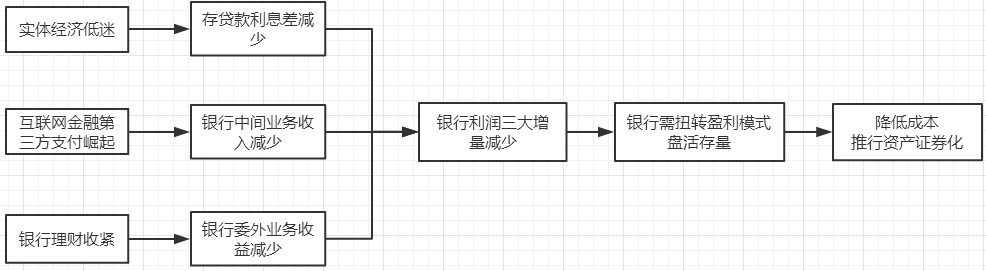

所以,只要有债务融资,就会有杠杆。我国金融体系以间接金融为主,也就是以银行信贷为主,信贷在社会融资总量中占比最大,所以经济中的杠杆小不了。银行本身是个杠杆,它们向资金盈余方(存款人为主)吸收资金,投放给资金需求方(包括申请贷款的企业和居民)。企业向各银行借了钱,用于生产经营,本身也是一个杠杆。于是形成了一个资金链条,其中银行、企业两个环节都形成杠杆。

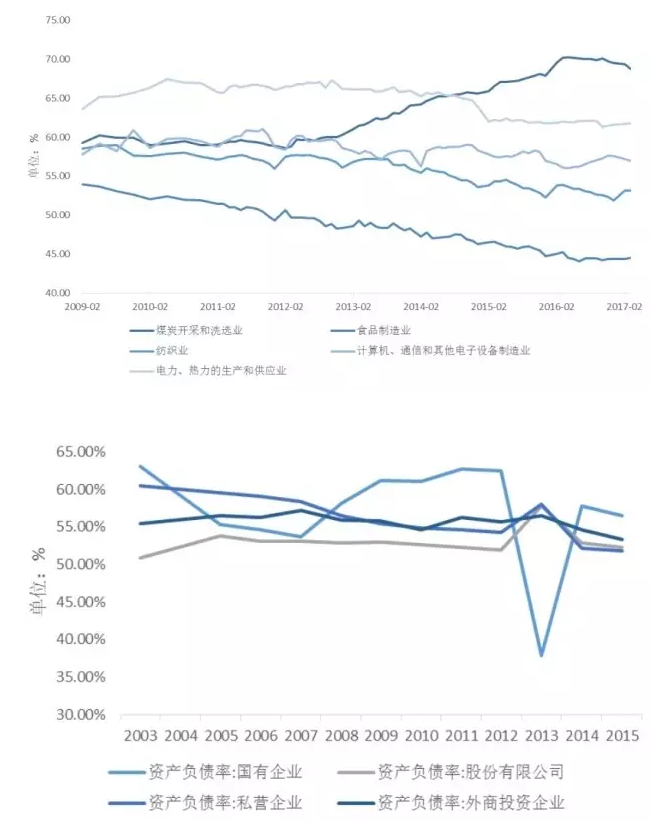

显然,银行的杠杆,就是本轮金融去杠杆的重点。但银行的杠杆水平,我们一般不看它简单的资产负债率,而是另有杠杆率(一级资本净额/调整后的表内外资产余额)、资本充足率等监管指标。其中,资本充足率还考虑了不同资产的风险权重,更加精细,是最为重要的指标。截止2016年末,我国商业银行的资本充足率是13.28%,是非常健康的水平,在近几年也保持稳定,所以表面上看,银行的杠杆水平并不高。

资本充足率就是控制银行杠杆率的监管指标。以8%的资本充足率要求为例,那么意味着银行如果自有资本8元,那么它所能扩张的风险加权资产最高只能100元,全行的杠杆水平就设有了一个天花板。

◆因此,在博览研究员看来,从某个角度来说,金融强监管、去杠杆一大重点就是要严控作为金融业老大银行的资本充足率。

信用中介的介入,导致杠杆链条变得复杂、模糊

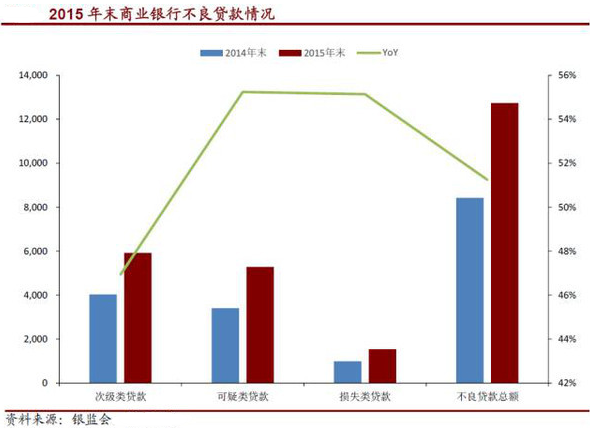

随着经济下行,企业经营风险加大,不良增加,银行出现“惜贷”现象,但业绩考核压力还在,于是他们转而寻找一些相对“安全”的借款客户(未必是最终的资金使用者),可称之为“信用中介”。信用中介角色的出现,使上述杠杆链条日益复杂化。典型的信用中介,包括有政府背景的部门(包括国企、融资平台、公务员等,拥有政府信用)、房地产(拥有土地信用)、上市公司(拥有壳价值)、非银金融机构(含各类资产管理产品)等。这些部门因为种种原因,在经济下行阶段依然具有较高的信用等级(或者是银行认为它们具有较高的信用等级)。于是,银行的资金纷纷向这些领域集中,融资情况呈“贫富”高度分化,有的撑死,有的饿死。此时,就会出现了两种变化,导致上述简单的杠杆链条变得复杂、模糊。也正是由于政府部门、非银部门作为信用中介的存在,监管当局并不能精确掌握整个银行体系的杠杆水平。

◆链条变长:信用中介增多,银行与最终资金使用方之间的环节变多。

但如果只是链条变长,那问题还不算严重,大不了每一环节的杠杆都弄弄清楚就好了,辛苦一点。可第二个问题马上就来了,就是这些杠杆根本是没办法弄清楚的:

◆杠杆(或风险)不明:信用中介无法真实穿透,暗中抬升了资金投向的风险水平,扩大银行自身的杠杆。

比如,银行可借助信用中介为通道,实现向非合意部门(比如融资平台或“两高一剩”企业,是监管部门三令五申限制银行放款的)的放款,抬升了信用风险(其风险权重更大,因此风险加权资产更大,更占用资本)。或者,借助通道抬高资金投放的杠杆水平和期限错配水平,最为典型的是委外业务。因此,信用中介充当了嵌套功能,实现降信用、加杠杆、加久期等目的,使最终的风险难以穿透识别,最后的局面就是风险不明。而这些风险,很大可能仍然是由银行自己承担的,所以本质是银行自己加了杠杆。

最后,引进了政府、非银两个部门(一定程度上充当信用中介),形成的格局是:

额外的未计提资本的杠杆,正是本次金融去杠杆的重点

那么当前金融业杠杆水平究竟是怎样?

博览研究员经过粗略统计发现,银行体系(表内外)直接或通过非银间接输送给实体的资金,约150万亿元左右。我们用一张简图描述这一资金流向,并直接使用150万亿元这一粗略数。

这张简图很简洁地揭示了两个问题:

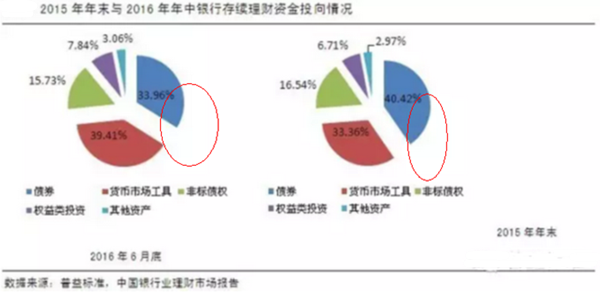

◆表外理财游离于资本监管之外,而在刚性兑付的背景下,其风险却是由银行承担的,而未计提资本;

◆非银部门充当了前文所谓的银行的“信用中介”,银行先将资金投放给非银部门,非银部门再将资金投放给企业。非银部门赚取利差或通道费,而银行却因此模糊了资产的投向和风险情况,可能依然实际承担风险,因此存在资本计提不足的问题。

换言之,银行向企业提供了约150万亿元的资金投放,但其中只有表内的120万亿元,和通过非银部门投放的28万亿元中的一部分,是有合格的资本管理的。其余大部分表外理财,和一部投放非银,却未严格资本管理。这也意味着,首先,表外理财投向实体的17万亿元,几乎全部未计提资本,测算时需要补提;其次,问题最模糊的非银部门,非银部门能否承担风险要取决于非银部门是否有吸收这个损失的能力和非银部门是否有吸收这个损失的责任或意愿(如果只是通道,则无此责任)。

而非银部门的资本呢?2016年12月非银行业资管规模大致为41.16万亿元。

◆将各行业净资产除以各行业管理的总资产,得到的结果是5.31%。当然,还可以用另一个分母,即把银行对非银放款总额(2016年12月为26.53万亿元)当分母,算出来是8.24%。可以发现,这个粗糙的资本充足率是一个非常低的水平,而观察从2014年至今的数据,这个比例还处在不断下降的趋势中。

也就是说,某些非银部门不可能完全吸收风险,因为,这个信用中介自身的资本实力有限。所以,银行依然高度暴露在底层资产的企业信用风险之下,按非银投放来设置风险权重,显然是不合理的。

◆再看损失吸收责任。毫无疑问,非银部门里面有一大部分业务是通道业务,不可能有损失吸收责任的。当然,我们无法把握通道业务准确的占比。

综合来看:银行业的杠杆,并不如监管当局所公布的数字那么低。同样,那些充当通道的非银部门,也是面临杠杆过高问题。因此,那额外的未计提资本的杠杆,正是监管当局的心腹大患,是我们此次金融去杠杆的重点。

未来金融去杠杆步骤:查清资本充足率,补提资本降低杠杆

延续上面逻辑,银行方面的金融去杠杆:第一步就是是穿透非银等信用中介,查明银行真正承担的企业风险敞口,还原一个真实的资本充足率;第二步就是针对不同情形,通过补提资本,或纠正不当的资产投放项目,把杠杆降下来。

很显然,监管当局已经开展第一步工作了。随着清查的推进,第二步也会提上日程。

◆第一步工作,查清真实金融杠杆,监管层无非从两方面入手:

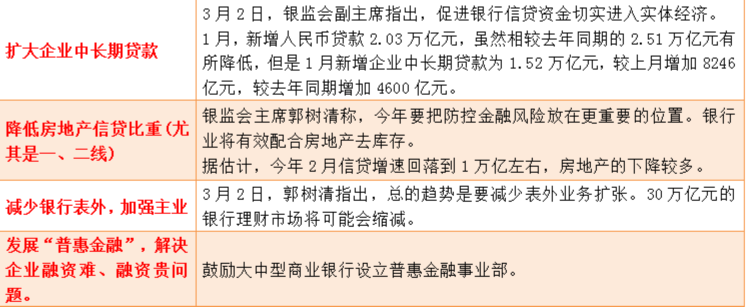

一方面是从银行入手,彻查银行微观业务层面通过层层嵌套、杠杆叠加、隐性担保等方式,绕开监管要求扩张杠杆的行为。这就是3月末至4月初银监部门出台的一系列监管文件,强调了对银行违规业务的检查。目前,这些检查工作已经铺开,银行的朋友们正在应对监管领导们的检查。与金融杠杆较为相关的,是检查有没有通过各种监管套利手段,逃避资本监管,节省资本的情形。

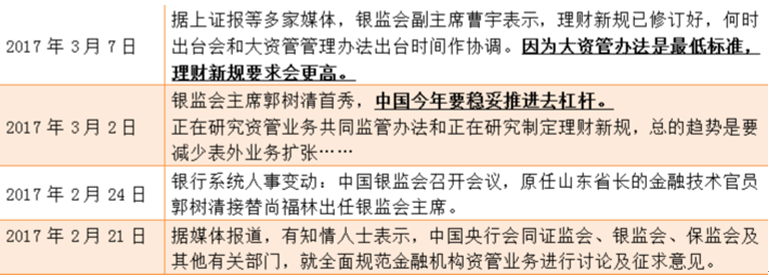

另一方面是从非银部门入手,彻查与统计所有非银通道的实质,尤其是否充当银行投放资产的通道。其中最为重点的就是各种资管产品,因为它们的表外性,隐匿作用更强,特别是跨监管部门嵌套时(比如,非银监体系的资管产品作为通道时,银监部门无法实施详细检查)。这就是前期媒体披露的,央行正在着手准备的“大资管”综合统计方案。实现所有资管产品的统一统计之后,可以实现真正意义的穿透,才能让借助资管通道进行监管套利的行为无处遁形。

◆第二步工作,新老划断逐步清退,若有监管套利情形,要么补提资本,要么清退问题资产。

补提资本,是指本质上由银行承担风险的资产投放,未足额计提风险权重,现在要补提。监管部门可能会要求银行在一定时限内完成计提(短期内全部完成计提可能是不现实的)。在这过程中可能进一步导致两种情形:(1)银行因自身资本不足(补提消耗了不少资本),新增资产投放开始减少;(2)部分银行可能有补充资本金需求,会有再融资。这意味着可能个别银行压力较大。

清退问题资产,则是针对部分违规问题较大的资产,比如非合意投向的资产。对于依靠这些业务来融资的企业,则意味着清退债务。所以,金融去杠杆和实体去杠杆,本身就是一个硬币的两面。那么,清退的阻力在于,企业若想把所有有问题的债务偿清,这无异于天方夜谭。于是,想要不发生大面积企业债务违约,那么“新老划断,逐步清退”成了惟一的选择。