【博览财经研报】在外界关注热情逐渐冷却之际,突然宣布召开全国金融工作会议,时间节点选在了19大之前&北戴河会议之前(北戴河会议是大会前的最后一次准备和讨论),且传闻不排除史上首次的与年中政治局会议“套开”,颇有深意。在经历了长达两年的漫长酝酿和内部博弈后,会议终于要开了。这是否意味着高层对金融体系的整体定位、金融高层人事安排、金融监管改革方案以及金融安全战略部署或许都已形成较为成熟的判断,一揽子解决方案已逐步成型?

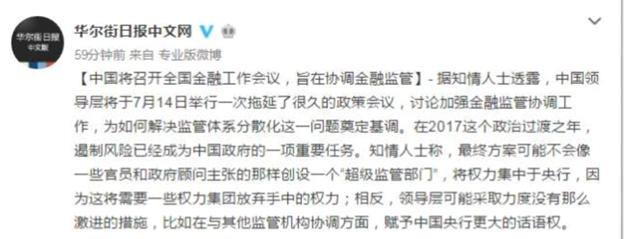

7月5日,包括财新、腾讯财经、凤凰网、新浪在类的多家媒体发布消息称,决策层可能在本月14日举行一次与金融工作紧密相关的会议。其中,财新网的报道,直接称之为“第五次全国金融工作会议”。虽然在5日晚间,财新网的PC版上,点击相关链接后,网页给出“404”的提示,但在经验证过的财新网微信公众号上,相关消息依然可看到全部内容。而腾讯财经和新浪在发布消息时,指出消息来自外媒,相关网页的显示是正常的——也就是说,消息为真的可能性较大,但仍有待官方正式确认。这种“异常”的现象,以往在重大政经事件发生前也曾出现过。有的事后被证实为准确的信息,有的则被证实为部分准确,还有的则被证实为假消息。既充分说明了此次会议的敏感性,也说明了会议的重要性。

自2012年以来,中国金融业历经多次转折,政策颇有变动。同时,在经历过2015年股灾后,中国金融监管体制急需改进也已成共识。关于全国金融工作会议的传闻,自去年以来一直不断,反映出各界对该会议的召开有强烈期待。本来,若按照历次中央金融工作会议召开时间间隔五年的惯例,本次会议原定时间应在2017年1月。此前甚至有消息称,金融工作会议提前至2016年召开,而且还流出“一行三会”合并传闻。但时至今日,中国金融监管体制改革风声已久,雨却未下,金融工作会议一再推迟。

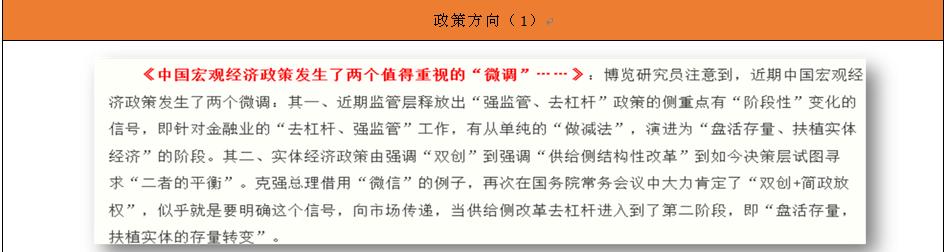

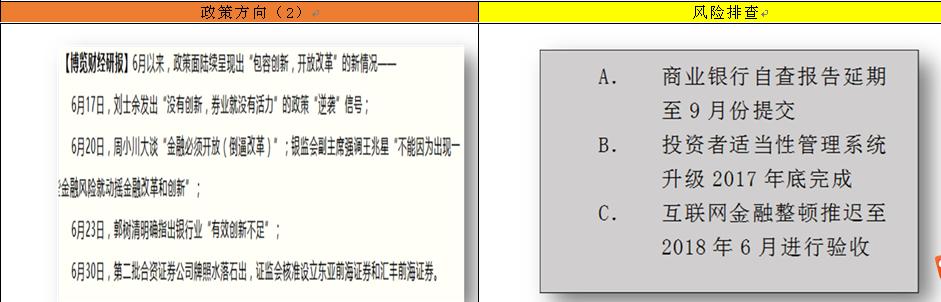

而时值“十九大”和北戴河会议之前突然再次传出会议传闻,决策层如何定调金融,更让各界高度关注。事实上,6月26日以来,本内参多篇跟踪性研报所指出,有关方面在金融监管上已释放出有别与此前的信号(敢喊创新了)。故而,博览研究员倾向于认为,此次关于金融工作会议的传闻真实性应该是较高的,且会议将取得的监管改革突破,超预期的可能性也比较大,投资人应高度重视。

博览研究员认为,如会议果真如期召开,应重点关注以下两个方面的表态:

1、对金融监管法治化、市场化进程的表态——是强调尊重市场规律、做好相关法规修订,还是继续喊打喊杀的“语录模式”?这一原则性的表态,代表着监管层今后将重新回归以市场化为导向,以负面清单为依据,还是依旧强调行政意志主导下的强监管不动摇。

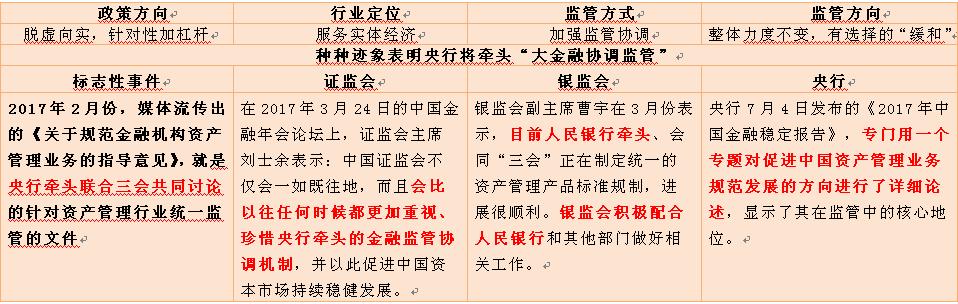

2、对金融监管组织架构上的表态——是会进行监管组织大调整大改革,出现一个凌驾于“三会”或者“一行三会”之上的超级机构?还是依然只是强调技术层面的监管协调性(金融协调委?),由央行或更高层面统筹监管步调但一行三会还是各管一块?

中国金融业后5年基本的治理逻辑是什么?政策环境的变化将有多大?都能从这两个表态中得到答案。

我注意到,从目前传闻的会议倾向来看普遍认为较大可能性是,在监管组织架构上,超级机构不大可能出台,“三会”大概率不会合并,但央行的角色和地位会进一步提升——在央行内或一行三会之上设置类似金融监管协调委员会之类的统筹协调机构被认为可能性最大。如果是这样情况,那么固然表明监管层在监管与创新的平衡上试图打破困局(仍支持长线资金的布局),但是仍属于“改良”的范畴,说明监管机构在顶层的利益博弈上没有取得大突破,对市场的信心程度会埋下阴影。

不过,既然都是传闻,那么就要谨防超预期情况的出现,而一旦如此重要的一个会议进程超预期,则意味着股市的情绪当然也会产生巨大变化,投资者要密切观察,随时调仓!

预计本次金融工作会议至少要解决三大议题

(一)人的问题。未来五年政经新格局中,最关键的是人事。从顶层看,谁将主导中国金融最高话语权?目前,银监会和证监会都可以说基本完成了主要的高层领导换届任务,保监会在前任项主席落马后新任领导还悬而未决。至于金融监管中地位最重要的央行,在周小川行长执掌央行将近15年后,央行领导层会否在此次会议上讨论变化问题?

此外,从基层看,中国20多家中管金融机构,不少机构一把手已经面临到点退休的问题,新的中坚力量将会涌现哪些新面孔?知识结构更为优秀的70后也将逐渐登上历史舞台。

(二)对金融安全和金融改革的关系会如何阐述?在4月25日政治局会议首次将“金融安全”提高到前所未有的地位后,此次会议对金融改革还敢有多少着墨?还是说,政策取向全面收缩,正式确认金融改革在政策优先序列中全面让位于稳定和安全?

(三)金融监管改革怎么改?“一行三会”的格局是否会进行大规模重组和调整?一个凌驾于“三会”或者“一行三会”之上的超级机构会出现么?还是说果真“三会”大概率不会合并,而仍只是局限于一行三会在“技术层面”强化沟通协调?这也是博览研究员认为此次会议对股市预期影响最关键的部分。

对于这个问题,在博览研究员看来:

其一,对金融监管法治化进程的表态是观察决策层金融治理基本逻辑的一个信号

虽然在媒体的报道中,都没有谈金融监管法治化,但不同报道中,都谈到了央行在未来金融监管的作用将高于当前。博览研究员注意屋,在央行4日发布的《中国金融稳定报告(2017)中》,既提到切实做好《证券法》修订、“期货法”立法工作,推动私募基金条例、上市公司监管条例、新三板条例的出台,推动市场操纵、老鼠仓等刑事司法解释尽早出台,研究修改虚假陈述民事司法解释,也提到资产管理业务发展中需要关注5大主要问题。

前者都是法律制度的完善工作,后者,是新规制订工作。可见,央行认为,接下来金融监管工作的一个重点,就是法治化进程的深入。

而在博览研究员看来,法治化是市场化的前提,法治化的深入是市场化深入的信号。故而,在可能召开的会议中,从决策层在金融监管法治化方面的表态,可以看到其在金融领域的基本治理逻辑。这一点,也是决定未来5年金融政策环境的关键点。

其二,金融监管组织架构的不同方案决定着金融业政策环境变化的大与小

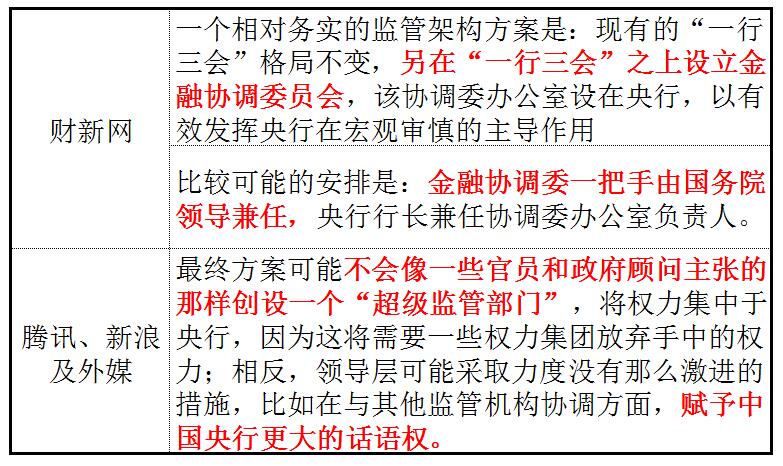

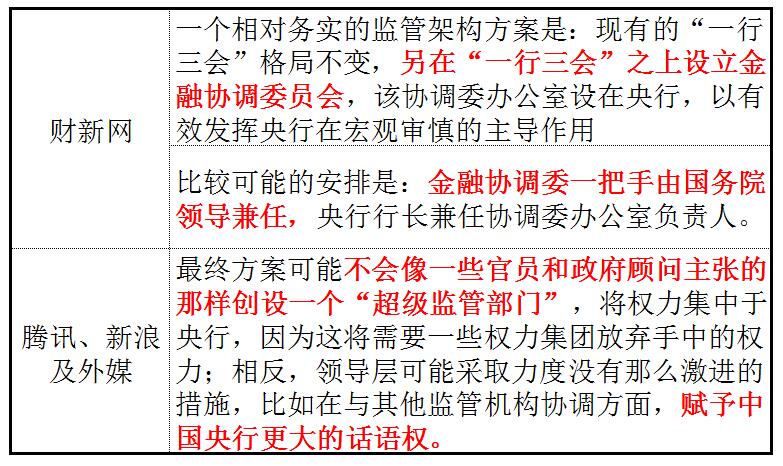

对比财新与其它媒体所发布的信息,共同点在于:都指出此次可能召开的会议强重点讨论金融协调监管和监管机制。但在供会议讨论的新金融监管方案方面,两类信息所传递的内容不一致,具体如下:

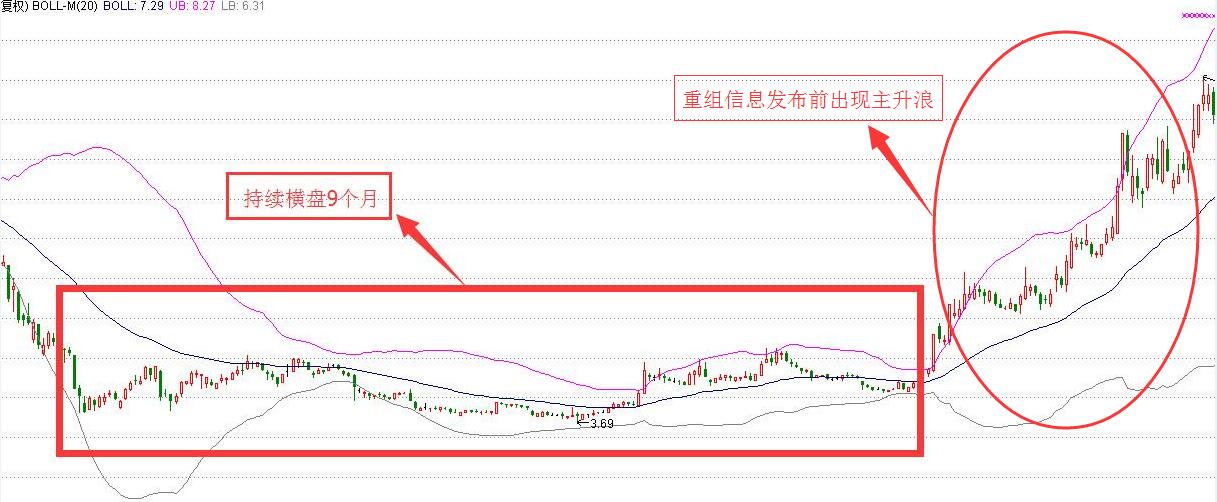

从2015年股市异常波动,2016年底的债市风波,到今年4月A股经历被民间称为“股灾4.0”的下跌,再到历经两年多资管新规依然没有出台,都说明,现行“一行三会”的分业监管,以及在此基础上的“部际联席”式协调监管,与中国金融业发展存在着明显的不适应。金融监管的组织架构需要一次大的变化,才能顺应行业发展。而组织架构的重大变化意味着包括A股在内的金融业政策环境将发生大变化。

很明显,财新网所报道的组织架构变化,较外媒的相关描述更大。最关键的地方在于,“管辖权”与“话语权”是截然不同的。最终的结果会是怎样,投资人可留心。