【博览财经研报】据《证券时报》报道,全国金融工作会议即将召开,主要议题是协调金融监管。

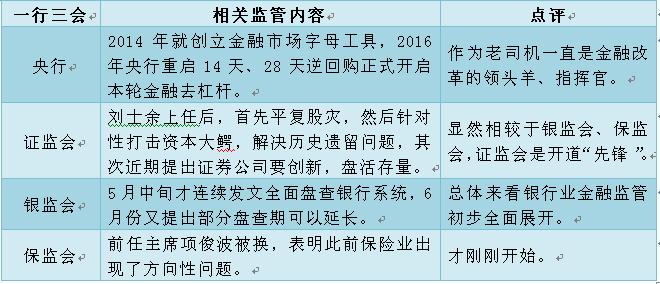

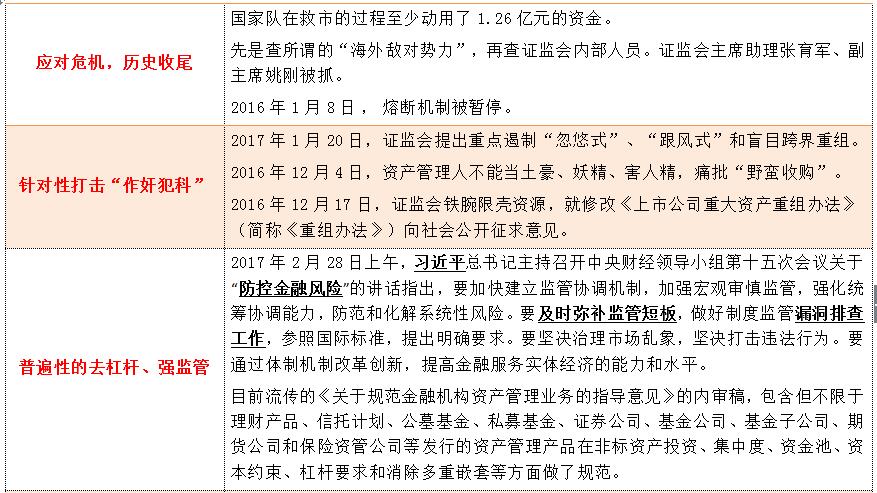

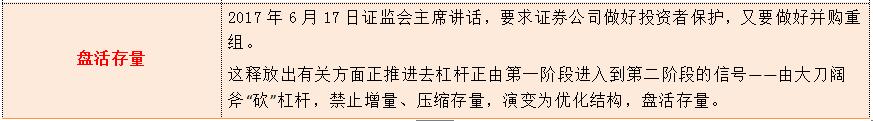

博览研究员认为,这个会议此前一直被搁置,其主要原因就是为了腾出足够的时间给监管层来清理2014-2015年间出现的各种金融乱象,整顿金融市场,弥补监管短板,最终形成新的监管框架和体系。

那么,为什么2014年到2015年,中国金融走上了一段“歧路”?

博览研究员认为,主要有两个方面的原因——

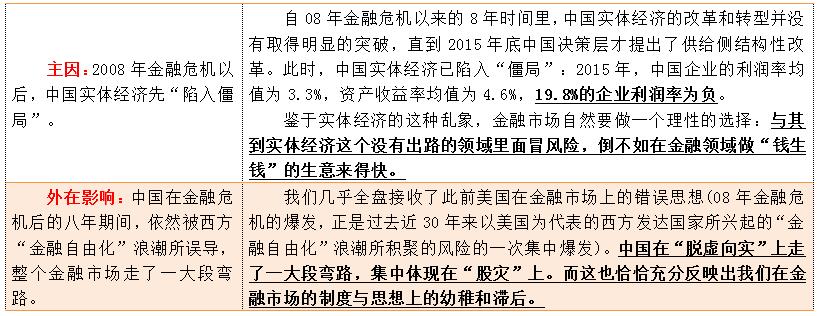

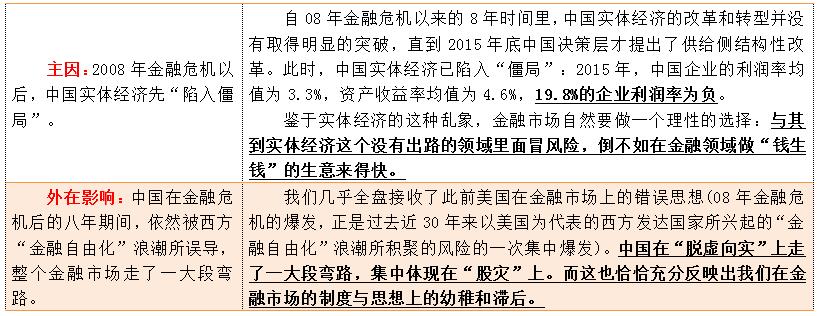

◆2008年金融危机以后,中国先是实体经济陷入“僵局”,这是根本原因。金融行业的收益率远高于实体经济的回报率。资本出于理性选择,不愿意进入实体。

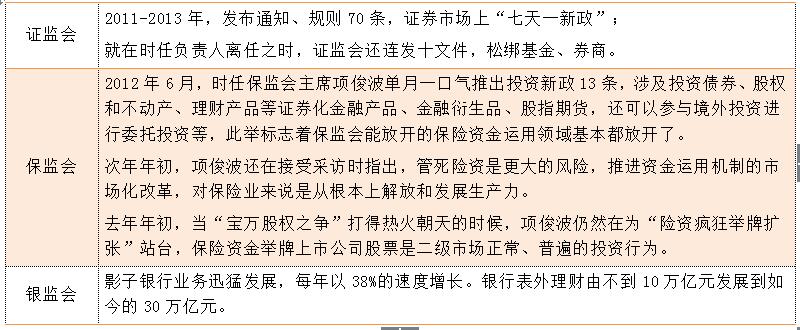

◆中国在金融危机后的八年期间,依然被西方“金融自由化”浪潮所误导,整个金融市场走了一大段弯路。这是外在影响。而2012年“金融自由化”思潮,对“脱实向虚”起到了“推波助澜”的作用,给了中国金融资本在自身领域玩“钱生钱”的游戏机会。

那为何中国实体经济先陷入“僵局”了呢?

博览研究员认为,其中根本原因是2008年金融危机让中国实体经济进行“痛苦的改革”暂时被搁置,只能被迫重走回头路(09年推出“4万亿”刺激政策),继续用老的方式去摆脱金融危机。这期间释放了天量流动性,导致经济结构进一步失衡。

最终,所有的问题在近几年爆发,实体经济不得不“去产能”,金融部门不得不“去杠杆”。可以说,我们用实体经济的“4万亿”避免了被全球金融危机所裹挟,但是我们付出的代价是8年前丧失了一次深刻改革的契机。最终以人均亏损“N万元”股灾来为“4万亿”买单(中国结算数据显示,截至2016年5月20日,自股灾以来,A股持仓投资者人均亏损46.65万元)。

为什么2014年到2015年,中国金融走上了“歧路”?

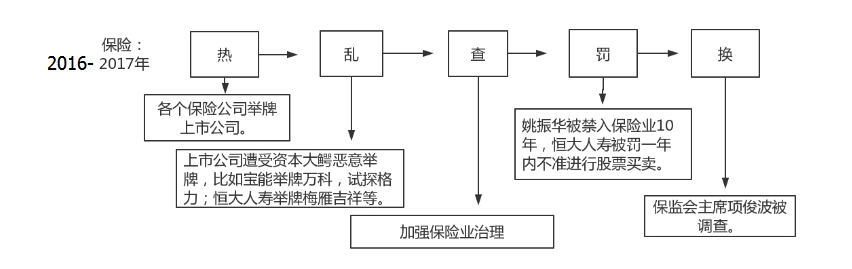

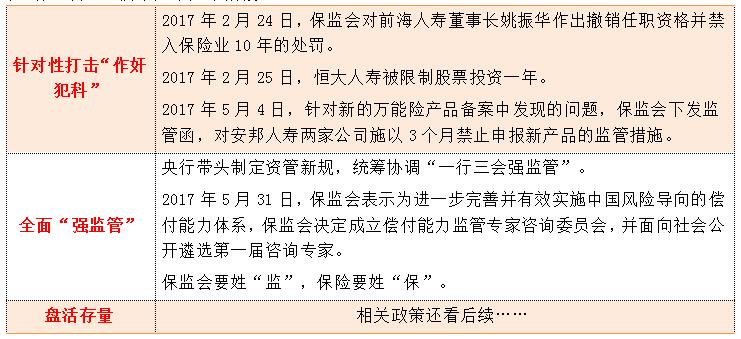

1、2014年和2015年,中国金融乱象丛生。

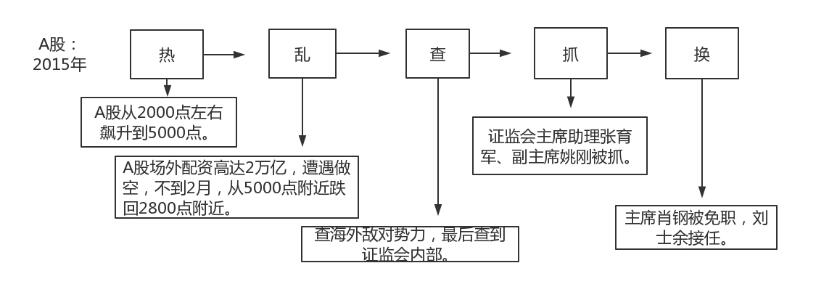

●在2014年和2015年短短不到2年的时间里,中国A股指数在杠杆资金的推动下,从2000多点迅速涨到了最高点5178点,最终酿造了股灾。

●股灾已经动摇了公众的信心和信任,而利用高杠杆配资就可以举牌上市公司,就可以进入上市公司的董事会,似乎就是现代版的“癸酉之变”。姚员外凭借不到几百亿元的资金,利用万能险和各种复杂的杠杆,就先后举牌了多家上市公司,而其中最为精彩的“宫斗剧”就是“宝万股权之争”。

●以互联网金融为代表的各种金融创新模式在这两年全国遍地开花,而,提及他们似乎就与“庞氏骗局”和“金融诈骗”挂上钩。

●e租宝诈骗700亿、上海中晋诈骗340亿、上海快鹿诈骗10亿,一个个冰冷的数字背后是多少幸福家庭的支离破碎……

这个时代,到处“投资”、“众筹”、“新资本”、“原始股”、“致富梦想”……一场又一场推广,一场又一场活动,不断演绎成新的金融骗局。

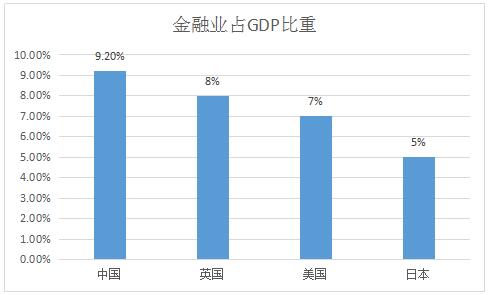

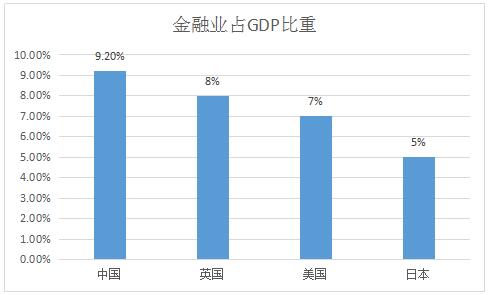

中国金融部门和实体部门已经严重失衡:据《证券时报》引述的数据显示,2016年上半年的“中国金融业占GDP比重”这一数据上升到9.2%。相比之下,英国、美国分别只有8%和7%左右,日本和欧洲甚至低于5%,在这一指标上中国已轻松实现了“超英赶美”,在大型经济体中名列前茅。

而同期的有关数据显示,中国80%利润流向金融业!

2、为什么2014年到2015年,中国金融会走上“歧路”?

博览研究员认为,中国金融走上“歧路”主要有两个方面的原因——

总之,博览研究员认为,2014年到2015年,中国金融走上了“歧路”的根本原因是中国实体经济先陷入“僵局”,资本出于理性选择,不愿意进入实体。而此前泛起的“金融自由化”思潮又起到了“推波助澜”的作用,给了中国金融资本在自身领域玩“钱生钱”的游戏机会。

中国实体经济陷入“僵局”的根本原因是08年金融危机让改革暂时被搁置

那么,中国实体经济为什么陷入“僵局”?这与中国自身的经济模式有着密切的关系,中国自2008年金融危机后的近8年的时间里,没有及时进行深刻的经济体制改革,直到2015年才提出并逐步落实“供给侧结构性改革”。

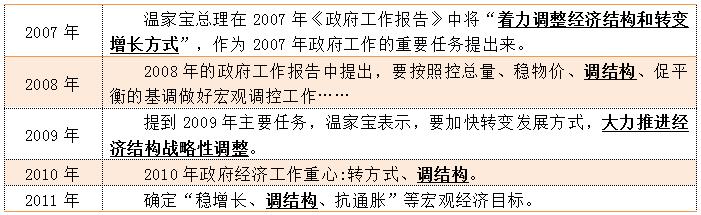

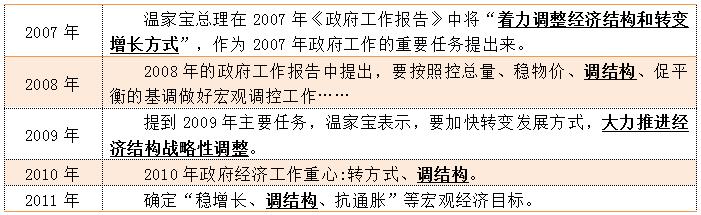

◆博览研究员注意到,关于“调结构”在温家宝时代的2007年就开始提到——

◆然而,08年金融危机的爆发,迫使我们不得不将07、08年就已经提出来并且刚刚准备付诸实施的“调结构”暂时搁置,取而代之的是“稳增长”作为首要目标。

面对08年金融危机有可能给中国带来的实体经济衰退(中国当时经济为“外向型经济体”,对外依存度较高,受08年金融危机冲击较大),被迫重走回头路(09年推出“4万亿”刺激政策),继续用老的方式去摆脱金融危机。

这也是后来为何很多人抨击和诟病“4万亿”的关键,因为它让中国失去了一次在直面危机时“痛苦地改革”的机会。

不可否认,面对2008年金融危机,尽管中国受到了一定冲击,但中国通过四万亿强刺激经济计划、释放天量流动性,获得了实体经济的稳定性,GDP始终保持在6%以上的增长。但代价则是“老路子”进一步加剧了中国经济结构上的失衡——

首先,中国释放了天量的流动性,M2每年保持两位数增长,金融资产规模接近200亿元。

其次,中国实体经济部门结构性问题更加严重,产能过剩问题更加严重。

◆然而,虽然我们避免了痛苦的经济衰退,但我们更因此错失了一次改革的契机:最终所有的问题相继爆发,实体经济不得不“去产能”,金融部门不得不“去杠杆”。

我们用实体经济的“4万亿”避免了被全球金融危机所裹挟,但是我们付出了丧失了一次深刻改革契机的代价,而时隔8年之后的股灾,最终以人均亏损“N万元”的代价来为“4万亿”买单。

我们很难说,哪种路径的成本更高,或许在接近10年后的今天进行痛苦的改革成本(相较金融危机对彼时中国的冲击而言)可能更小一些。至少现在能够炒股的都是“中产阶级”,人均亏损“N万元”或许并不“伤筋动骨”,而08年,受冲击的首先是农民工这些“弱势群体”。从这层意义上说,我们似乎做了一个非常明知的“政治正确”的选择。