【博览财经分析】2017年7月26日,上海有色网、安泰科等机构向中国有色金属工业协会再生分会确认,2018年底之前将禁止“废七类”进口。“废七类”五金可以提炼回收铜。

在消息带动下,LME基准的3个月期铜上涨2.6%,至6400美元/吨,创下2015年5月来新高。继上周二(7月25日)暴涨3.3%后,铜价连续四日走高。

7月26日,沪铜1709合约期货价格也被进一步推高,盘中一度暴涨5%,截至收盘50040元/吨,涨幅达3.75%。

该消息对铜的供给到底影响有多大?当前“铜博士”真实的供需面究竟如何?

博览研究员认为,即便2019年开始中国将全面禁止废7类的进口,其对中国电解铜的供给量将不会造成根本的影响。

若从2019年开始废7类全面禁止,则届时再生电解铜的影响量可能为133.9万吨。从实际情况来看,据不完全统计,在2019年前,我国新投产的电解铜冶炼厂的产能将达100万吨甚至更多,这些冶炼厂绝大多数的原料是铜精矿,这将对电解铜市场有很大的补充。此外,国内自身的废铜市场发展迅猛,每年的回收量的增量都在10%以上这在一定程度上弥补进口废铜的短缺。

相对于空调而言,电力行业用铜量占比达到了46%,因此博览研究员认为,铜的需求主要看电力行业。根据中电联的数据,今年前6个月,全国电网工程累计完成投资2398亿元,同比增长9.98%,较去年同期的33.25%的增速回落较为明显。

问题就在于,今年上半年保持低增速的电网工程在下半年乃至以后会不会提速?因此,在供给影响不大的情况下,长期主要看中国需求端(占比50%)的变化影响。

综上所述,博览研究员认为,明年底铜七类料进口的取消,其短期情绪上的影响远远大于实际,包括铜价的抬升,更多仅仅起到的是推波助澜的效果。未来中长期铜的走势不在于供给端,而是看中国对其的需求。

当前“铜博士”真实的供需面究竟如何?

◆2017年7月26日,中国有色金属工业协会再生分会确认了该消息:2018年底禁止进口的废五金包括废电线、废电机马达,散装废五金,即所谓的废七类。受此消息影响,沪铜继7月25日突破48000技术线后,于7月26日当日再次突破50000元/吨,单日跳涨3.75%。事后,价格维持50000元/吨左右。

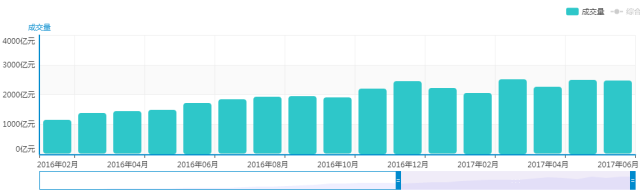

在外盘期货,如下图所示,LME铜与纽约铜也大涨至2015年以来最高点。

总之,受到中国“禁止‘废七类’进口令”的冲击,“铜博士”一路高歌。

◆“禁止‘废七类’进口令”在中长期对铜的供给到底影响又多大呢?

据海关数据统计,2016年全年我国进口废铜量达334.8万吨。其中废7类的占比约为7成左右,即234.36万吨左右。

中大期货副总经理景川表示,若加上冶炼厂自己从国外采购的量,预计废7类中流向冶炼厂的量约为133.9万吨。

根据国家统计局的数据,2016年用于填补精铜与矿产铜之间的再生铜需要220.68万吨,而2016年我国再生铜产量为229.94万吨。由此来看,若从2019年开始废7类全面禁止,则届时再生电解铜的影响量可能为133.9万吨,不受影响的量为86.78万吨。

从实际情况来看,据不完全统计,在2019年前,我国新投产的电解铜冶炼厂的产能将达100万吨甚至更多,这些冶炼厂绝大多数的原料是铜精矿,这将对电解铜市场有很大的补充。此外,国内自身的废铜市场发展迅猛,每年的回收量的增量都在10%以上这在一定程度上弥补进口废铜的短缺。

因此,博览研究员认为,即便2019年开始中国将全面禁止废7类的进口,其对中国电解铜的供给量将不会造成根本的影响。

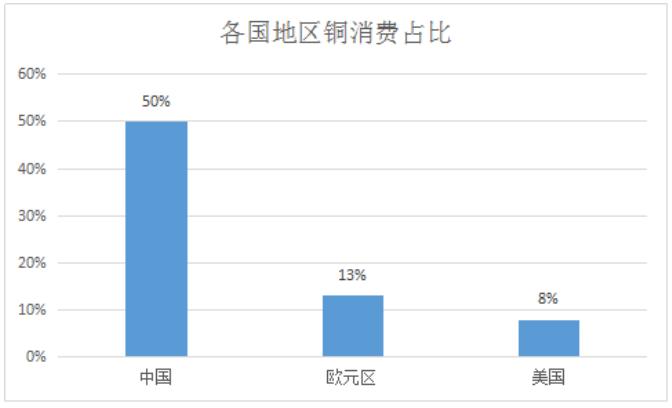

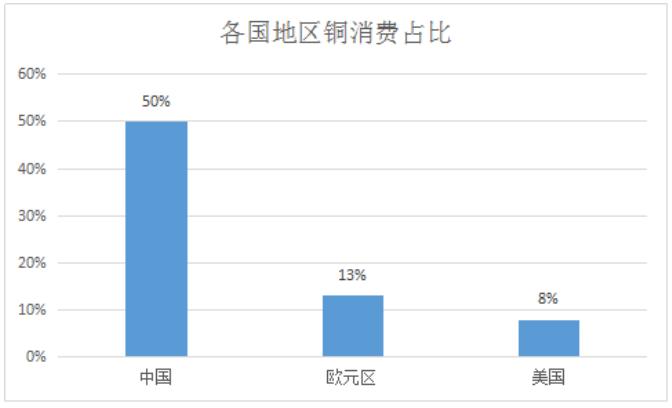

◆长久以来,全球铜需求主要来自中国(占比接近50%)。根据WBMS统计,2016年全球精铜消费量为2334万吨,同比增速2.26%,较2015年增速有所回升。消费区域分布方面,中国铜需求占比全球第一,占比接近50%,欧元区次之,占比为13%,美国需求占比约为8%。因此,看铜的需求主要看中国的消费需求情况。

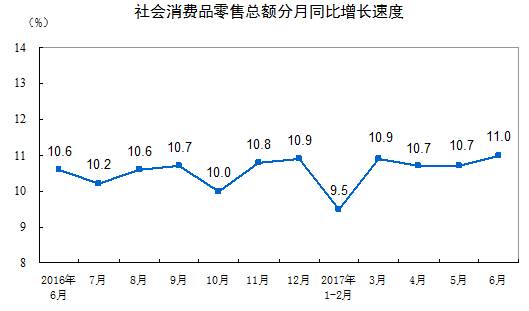

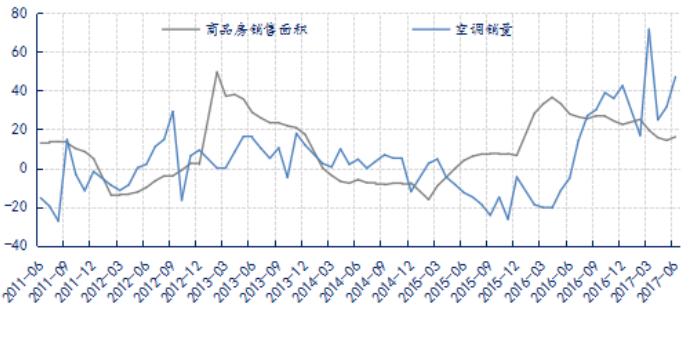

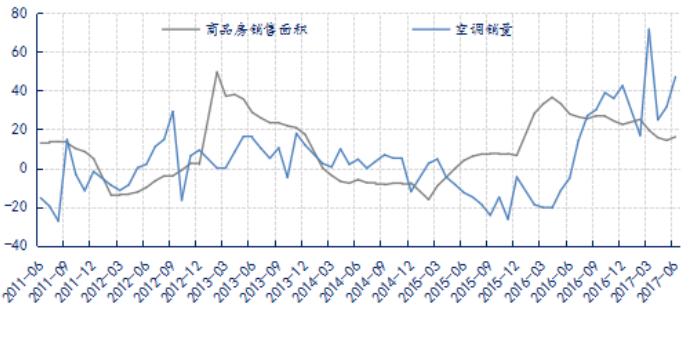

今年气温偏高,据统计资料显示,今年国内前五个月空调产销同比均呈大幅增长之势,其中空调销售累计同比增长35.72%至6507.8万台,这其中除了气温偏高的因素之外,还受到新屋交付后的装修需求与国家环保节能减排要求及空调使用寿命等因素的综合影响。

目前中国房地产市场商品房销售到房屋竣工交付的时间由之前的2年缩短到1年左右,因此当前空调销售的快速回升与前两年商品房销售大幅上涨有关。

根据空调销售与商品房销售的关系,我们认为,今年下半年国内空调的销售同比的大幅增长之势将不复存在,这将对下半年铜价的上涨形成一定的制约。

然而,虽然空调用铜量占家电行业整体用铜量的70%,但在冰箱、冷柜与洗衣机产销均呈疲软态势的情况且家电行业整体用铜量只占国内铜行业整体用铜量的16%,因此,整体来看,空调销量的大幅回升对铜的整体消费影响有限。

相对于空调而言,电力行业用铜量占比达到了46%,因此博览研究员认为,铜的需求主要看电力行业。根据中电联的数据,今年前6个月,全国电网工程累计完成投资2398亿元,同比增长9.98%,较去年同期的33.25%的增速回落较为明显。

问题就在于,今年上半年保持低增速的电网工程在下半年乃至以后会不会提速?在供给影响不大的情况下,长期主要看中国需求端的变化影响。

总结

综上所述,博览研究员认为,明年底七类料进口的取消,短期情绪上的影响远远大于实际,包括铜价的抬升,更多仅仅起到的是推波助澜的效果。未来中长期铜的走势不在于供给端,而是看中国对其的需求。